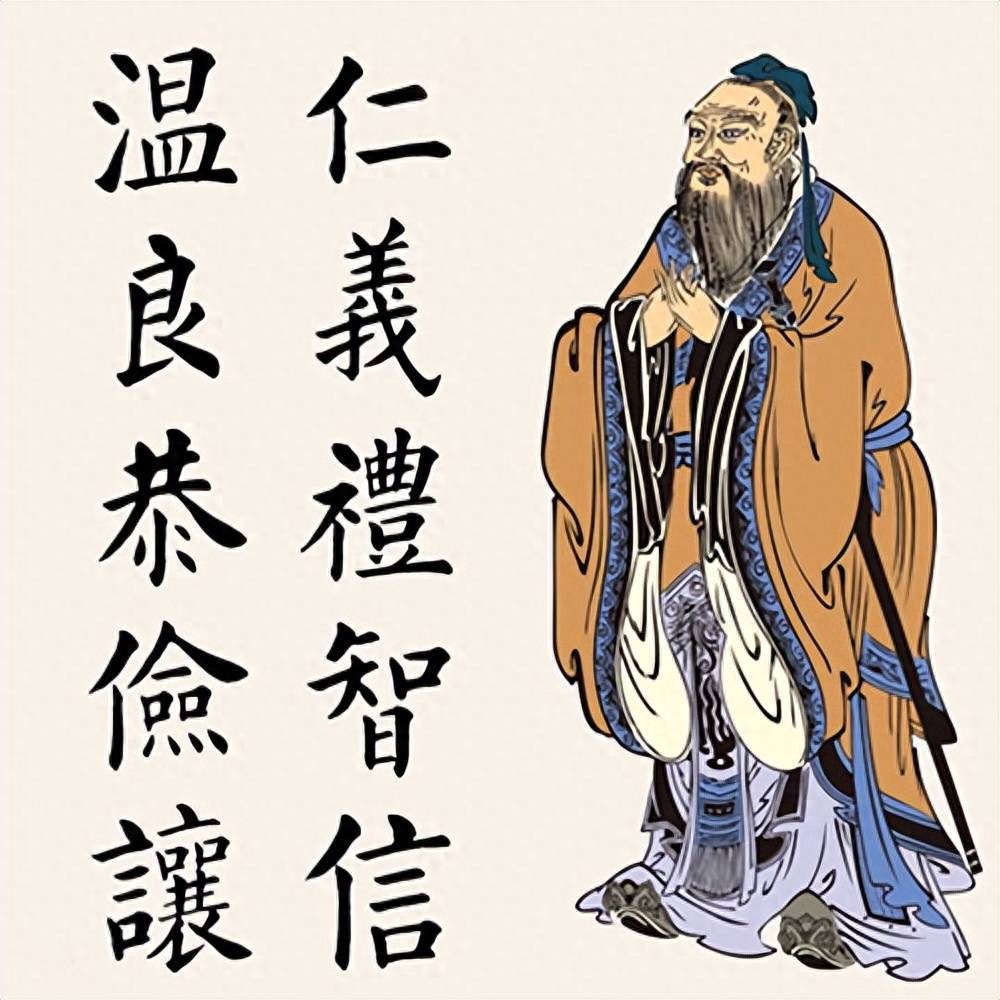

儒家 “仁” 的道德体系

儒家学说中,“仁”被视为道德的根本。孔子用“仁者爱人”来概括其精髓,强调人际关系的构建应基于同理心。这一理念在历史长河中留下了深刻的印记。王阳明在龙场领悟到这一点后,身体力行“谦让不争”的原则,他的行为对众多人产生了深远的影响,使“仁”在他身上得到了生动的体现。

在日常生活中,“仁”能增进人与人之间的和谐。古时的仁义之士,将“仁”的信念转化为实际行动,在处理国家事务时,特别重视百姓的福祉。以范仲淹为例,他总是先为天下的忧患而忧虑,再为天下的喜悦而喜悦,全心全意地为民众谋求幸福,完美地体现了“仁”所肩负的使命。

基督教 “爱” 的精神内涵

保罗在《哥林多前书》提到,“爱”的位阶极为崇高,这种超越世俗的爱,是上帝给予罪人的救赎之爱。众多信徒通过实际行动展现出这种爱,她们无私付出,宛如指引方向的灯塔,照亮了他人的内心。《天路历程》里,“爱”被比作修行道路上的标杆,指引信徒们提升自身的道德水平。

在日常生活中,教堂的善行彰显了“爱心”。在众多社区中,基督徒们扮演着志愿者的角色,向贫困群体伸出援手,给予他们关怀,通过实际行动传递着温暖。基督教的“望德”理念,为道德修养注入了深刻的含义,激励着人们不断追求精神境界的提升。

佛教慈悲精神的体现

现代佛教宗师恪守佛祖的原始教诲,圣严法师提倡的“直面现实、宽容待人、积极应对、学会放下”的生活态度,充分体现了智慧的巅峰。日本茶道所崇尚的“追求和谐、尊重他人、保持清洁、心灵宁静”的信念,使得佛性修养在日常生活中得以体现。

如今,佛教的慈悲理念已渗透至社区诸多事务。志愿者们以实际行动践行“慈悲喜舍”的理念,他们关心社区中的每个人,共同努力促进社区的和谐发展。以寺庙举办的环保活动为例,这些活动倡导众生平等,宣扬爱护环境,使慈悲之情融入了我们的日常生活中。

三者利他精神的共通之处

儒家强调对长辈的敬重,并将这种敬重推广至所有人,这与佛教提倡的众生平等观念相吻合。儒家主张以自己的情感去关爱他人,将家庭中的温馨情感延伸至陌生人之间;佛教则坚信世间一切皆有佛性,提倡平等对待所有人。

社会层面,无私奉献的精神对维护和谐稳定有着重要作用。许多人心生感慨,纷纷投身慈善。他们尽力援助生活困苦的人们,改善他们的生活条件,为构建更美好的社会贡献自己的力量。

不同文化的价值取向

儒家重视“三不朽”的信念,认为在现实生活中应成就事业、培养品德、留下言论,以此为社会创造价值,这展现了其明确的现实导向。程朱理学主张“坚守天理,摒弃私欲”,其核心目标也是为了追求道德的最高境界,规范人们在现实生活中的行为。

信徒们心中怀揣着对“天国”的向往,他们在经历现实的痛苦时,对那幸福的彼岸抱有憧憬,这给予了他们精神上的慰藉。面对困难,信仰使他们变得更加强大,生活也因此注入了更多的勇气。

文化间的相互补充

儒家思想与佛教、基督教文化相辅相成。王阳明主张“实践锻炼”,这有助于纠正佛教过于超脱世俗的倾向,使人们在日常生活中提升品德。基督教的罪恶感文化,又能与儒家的乐观人性观相平衡,推动人们反思自身不足。

社会文化日益多元化,我们要汲取各种文化的精髓。对于这三种文化,我们该如何恰当处理它们之间的联系,使它们在现今社会发挥更突出的影响?若您赞同我的看法 https://www.eye6269.com,不妨点个赞,并将内容广泛传播。