在现代技术不断发展的形势下,底层协议若要取得胜利,就需要占领开发者的心智,这一理念是非常重要的。然而,协议层的战争具有其自身的独特性,其中包含着诸多层层叠叠尚未解开的谜团,这些谜团正等待着我们去揭开。

协议层战争的独特方式

在底层协议的竞争方面,与应用层有着很大的不同。应用层或许可以通过投入大量资金进行推广从而占据市场,然而协议层却做不到这一点。就像在 2010 年左右的云存储市场竞争中,应用层依靠广告来争夺用户,而协议层则依靠开源来赢得信任。协议层要构建的是一个完整的生态系统,这就需要投入大量的精力和财富。其自身具有开源的性质,使得各地的开发者都能够参与到优化工作中。

同时,开源这种形式使得协议能够被广泛地进行检验以及改进。例如 Linux 系统已经开源多年,全球各个地方的开发者一直在不断地对其进行优化和补充。对于底层协议来说也是这样,仅仅依靠资本的堆砌是无法获得开发者的认同的,只有真正能够提供优质的开发体验以及前景才可以。

TCP/IP与OSI的两极化

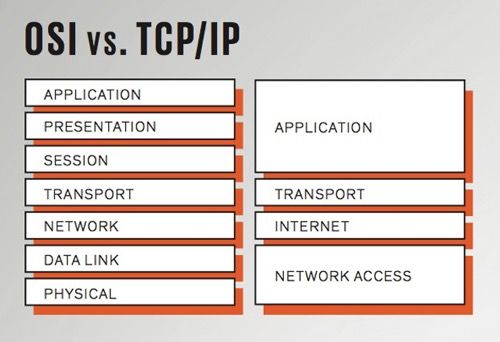

历史上在互联网协议竞争中,有两大主角,分别是 TCP/IP 和 OSI。在 20 世纪 80 年代,工程师、组织以及国家在这两者之间形成了明显的两极分化态势。1988 年的时候,人们曾认为世界会被分成两部分,欧洲会使用 OSI,美国会使用 TCP/IP 并且通过网关进行连接。尽管两者都是开放且无专利的,但彼此之间并不兼容。

从架构模型方面来看,部分人对 OSI 7 层模型存在质疑。其中,传输层有 5 层,然而 TCP/IP 只有 2 层。TCP/IP 的拥护者认为 OSI 的层次过多,由于严格的定义限制,不利于提升性能。在实际运用中,这种差异较为明显,例如在一些高效数据传输的场景里,TCP/IP 能够更简洁且快速地做出响应。

OSI走向失败的隐患

OSI 存在多方面的失败。康奈尔大学的研究表明,它想要对所有东西进行标准化。OSI 委员会的控制欲极为强烈,从底层网络的构建到上层应用的对接,都企图全部包揽。在早期规划并定位跨国全球工作组的时候,吸收了很多样化的社区人员,这原本是一个优势。

在实际的发展进程里,它逐渐变成了不同利益方的逐利之地。比如 IBM,它出于自身的利益,在包交换流行起来的时候,依然在维护旧的道路,这表明存在着太多的利益博弈。各个利益相关方都希望能从其中让自己的利益达到最大,最终使得 OSI 的发展偏离了正常的轨道。

TCP/IP的成功因素

TCP/IP 不是官方标准。从 1983 年开始,它就随着 UNIX 工作站得到了广泛传播。它的成功得益于类似 RFC 这样的结构。RFC 为它的制定提供了平台和规范基础。在早期的网络通信中,运行 UNIX 系统的计算机能够天然地适配 TCP/IP 协议。

它以 UNIX 为依托,在网络世界中迅速站稳了脚跟。这种凭借搭载合适系统而得以快速传播的模式,是值得我们借鉴的思路。当时,互联网工程师在流动的组织形式中持续进行实验和改进,这也是它能够快速适应不断发展的网络需求的重要原因。

区块链协议的借鉴意义

如今区块链的发展正处于十分兴盛的状态。区块链协议能够参照 TCP/IP 的模式。需要主动去寻觅像当年 TCP/IP 搭载 UNIX 系统那样容易传播的载体。促使协议能够尽快被开发者运用起来。在 2015 年左右,以太坊凭借低门槛的开发环境吸引了开发者进入。

在推动标准化进程方面,可以参考 RFC。在区块链的众多项目中,需要挑选像 TCP/IP 那样秉持“粗糙共识与可运行代码”理念的项目。这类项目通常具有健康活跃的社区文化,能够实现可持续发展。

对未来协议发展的展望

从 TCP/IP 和 OSI 的过往经历能够看出,未来的底层协议发展需要进行精心的规划。无论是在其自身的架构方面,还是在推广运营的层面上。比如说要防止像 OSI 那样因为过度标准化而导致的僵化问题。

也要像 TCP/IP 那般擅长借助外力来传播,并且保持自身发展的灵活性。那么,未来的投资者能否分辨出那些有潜力像 TCP/IP 那样取得成功的底层协议?这值得我们一直去关注和探讨,同时也希望各位读者能够留下自己的见解并点赞分享本文。