目前,关于虚拟货币的法律问题既备受关注又充满争议。一方面,它的出现带来了新的法律难题,另一方面,司法机关在此领域的做法让人感到迷茫。

企业与用户间的虚拟货币合同

涉及虚拟货币的合同纠纷在企业和用户间时有发生,不同法院的判决结果差异显著。比如,有一案例,企业用虚拟货币做礼品吸引顾客,但当用户要求兑换时,企业却拒绝。最终,法院依据相关规章判定合同无效,这导致用户利益受损,因为法院在判决中几乎未考虑民法中关于用户权益保护的相关原则。还有一案例,涉及虚拟货币的投资合作合同,法院却判定为有效,理由是双方在签订合同时已被告知相关风险。这样的情况让用户在面对类似事件时,对可能的判决结果感到迷茫。

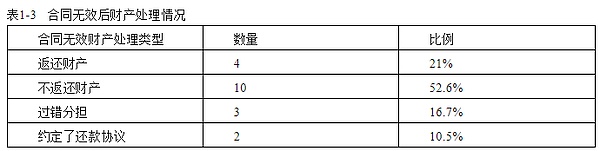

在众多交易平台的争议案例中,不少案件都牵涉到虚拟货币合约是否有效的判定。有些法院仅因虚拟货币的独特性便认定合同整体无效,并未深入分析交易过程中其他合法合理的要素。然而,也有法院会根据用户间的具体协议,作出不同的裁决。

同案不同判的现象

我们来看几个法院对同一起虚拟货币借款纠纷案的判决。这起案件涉及张三将虚拟货币借给李四,双方签订了借款协议。然而,李四到期未归还。张三将李四告上法庭。甲法院认为,由于涉及虚拟货币,相关合同无效,根据相关规定,张三无法获得任何补偿。但在乙法院审理的类似案件中,却认为这只是一次自愿的借贷行为,应依据民法原则和物权概念进行判断。如果李四有过错,他应归还张三等价物或进行赔偿。

在众多关于虚拟货币交易合同争议的案例中,存在判决不一致的现象。部分法官认为,只要合同与虚拟货币交易相关,便自动失效,且规章规定具有最高效力。然而,也有法官会综合考虑交易双方在交易之外的权益,不会轻易判定合同无效。

忽视民法原则的情况

众多涉及虚拟货币的民事案件判决中,众多法院仅机械地依据部门规章条款作出结论。以某地一虚拟货币代管纠纷案为例,双方当事人间有详尽的代管协议,协议中已明确虚拟货币代管所涉收益及风险承担。然而,法院却忽视协议中的诸多合理条款,仅凭部门规章断定代管方无权处理相关事务,并判定合同无效。此做法显然未遵循民法中的自愿、公平、等价有偿等基本准则。

在众多案例中,我们注意到,法院在审理涉及虚拟货币的合同纠纷时,往往过分关注于部门规章对虚拟货币的明确要求,而忽略了民法体系中更为广泛的原则性条款。

虚拟货币的属性争议

在学术领域和司法审判中,对于虚拟货币是物权还是债权,至今尚未有明确的结论。由于这一属性的不确定性,给司法审判带来了不小的难题。比如在交易过程中,若虚拟货币属于物权,某些情况下可以进行实物返还等操作;而若其是债权,则需遵循更为复杂的处理规则。至于第三方侵权行为对虚拟货币持有人的权益造成损害时,处理依据将完全取决于虚拟货币的物权或债权属性。

在众多类似案例中,众多法院对此问题态度模糊。以一起虚拟货币被盗案为例,部分法院参照物权处理方式来处理,而另一些法院则将其视为债权争议来处理。

缺乏统一标准

截至目前,我国法律及司法解释对虚拟货币涉及的民事行为尚无详尽明确的规定。这一现状使得基层法院在审理相关案件时,如同迷失方向的航船在茫茫大海中漂泊。各地法院在审判时,只能依赖内部规章或个人有限的理解。这导致全国范围内,针对虚拟货币案件的裁判尺度极不统一。

在某次涉及虚拟货币赠予的案件中,不同级别、不同地域的法院竟然作出了三种不同的裁决。其中一种观点认为,依据相关规定,虚拟货币不得赠予,因此相关合同应属无效。另一种观点则认为,赠予行为属于私人间的自由约定,尽管涉及虚拟货币,但合同仍有效。而第三种观点则关注赠予可能引发的额外风险,从而判定合同无效。这些裁决充分暴露了因缺乏统一标准而导致的混乱局面。

解决的出路

依据民法的基本原则,在保障国家、社会及第三方权益不受侵害的前提下,尊重双方的自主意愿,这是处理众多虚拟货币相关民事案件的关键路径。目前最紧迫的任务是深化法学理论的研究,为司法审判奠定稳固的理论基础。此外,上级法院或有权部门应迅速制定统一的审判指导规范。比如,对虚拟货币的买卖、借贷、代管等典型民事行为,应制定一套统一的司法评价准则。

在日常生活中,你是否遇到过因为司法判决标准不一致而感到困惑的情况?欢迎大家踊跃点赞、转发和留言讨论。